ホトケノザとヒメオドリコソウ(シソ科の花踊る春)

まだ他の草花が目立たない早春、公園や空き地の日当たりの良い場所で見つけられるのが、ホトケノザとヒメオドリコソウの花です。 どちらもシソ科オドリコソウ属の植物で、似た特徴を持っている上に、同じ時季、同じような場所に咲きます...

街でも見られる草花・植栽

街でも見られる草花・植栽まだ他の草花が目立たない早春、公園や空き地の日当たりの良い場所で見つけられるのが、ホトケノザとヒメオドリコソウの花です。 どちらもシソ科オドリコソウ属の植物で、似た特徴を持っている上に、同じ時季、同じような場所に咲きます...

植物・自然・環境の本

植物・自然・環境の本楓と書いて、普通はカエデと読みますが、「フウ」という読み方もあります。 その場合、フウの木(タイワンフウ)の事を指します。 牧野富太郎博士の『植物一日一題』では、そんな「楓とモミジ」の名前の由来など、植物に関する随筆を1...

山の植物&山暮らし

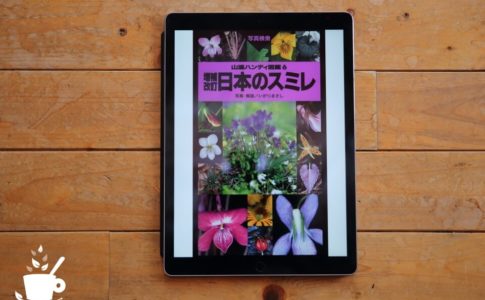

山の植物&山暮らし『日本のスミレ(山渓ハンディ図鑑)』は、スミレの種類の見分けに便利な上に、コラムも豊富で読み物としても楽しめます。 現在入手可能なのは電子版だけなのですが(紙は絶版)、iPadなどのタブレット端末を持っている人にはぜひオ...

街でも見られる草花・植栽

街でも見られる草花・植栽先日、関西に里帰りしたついでに、淡路島の灘黒岩水仙郷に行ってきました。 今回の記事は今が見頃、スイセンについてです。 ニホンスイセンとラッパスイセン 日本国内でスイセン(水仙)と言えば、2つに大別されます。 一つはニホン...

街でも見られる草花・植栽

街でも見られる草花・植栽綿毛といえば、タンポポは最も有名な植物の一つです。 この記事では、セイヨウタンポポ(西洋タンポポ)と在来タンポポの違いや勢力図などについて述べながら、キク科の植物についても簡単に紹介しています。 遠くまで飛んでいく西洋タ...

街でも見られる草花・植栽

街でも見られる草花・植栽オミナエシの黄色い花を見ると、信州の高原の、短い夏の終わりを意識します。 秋の七草の一つですが、地域によっては準絶滅危惧種(生育条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種)に指定されています。 この記事では...

街でも見られる草花・植栽

街でも見られる草花・植栽ヒマワリの名前の元になるイメージには主に2つあって、一つは「太陽の花」、もう一つは「太陽を追って回る花」です。 ヒマワリの英名はサンフラワー(太陽の花)。 学名はHelianthus annuusで、“Helianthu...

最近のコメント