ヤドリギをインテリアに使うと、どんな感じなのか?

実際に飾ってみた事がある人は少ないと思います。

特に親木付きのヤドリギは流通量が少なく、近くで見る機会もあまりないですからね。

このブログ、sambuca(サンブーカ)では、“信州の山の植物「差し上げます」”企画を実施してきて、ヤドリギも大量に見てきました。

なので、これまでの飾った様子の写真と共に、インテリアとしてのヤドリギの魅力や特徴について、記事にしておこうと思います。

ヤドリギとインテリア、その魅力について

観葉植物というのは、熱帯や亜熱帯に分布する植物が多いですが、ヤドリギは日本国内に自生し、その姿には不思議な魅力があります。

多肉植物のような雰囲気もあり、木にも草にも見えて(分類としては小低木です)、熱帯の植物のようにも見えなくもないです。

※ヤドリギという植物については以前の記事『ヤドリギの花と実の季節』をご覧ください。

そんな容姿のヤドリギは、モンステラやビカクシダ、サボテンのような観葉植物などと比較しても、インテリアを楽しくさせる魅力に溢れていると個人的には思っています。

以降、これまで我が家で飾ってきた様子を中心に、写真で紹介します。

ヤドリギのインテリア実例

スワッグ(ドライに)

カットした枝を束ねて吊るした例です。

親木から外すとヤドリギは長持ちしないのですが、この時はほぼそのままドライになってくれました(枝が落ちやすいですが)。

花瓶に

葉が花のように見えて、花瓶とも相性が良いです。

また、節が造形的に面白く(二又に枝分かれしています)、落葉後も美しいです。

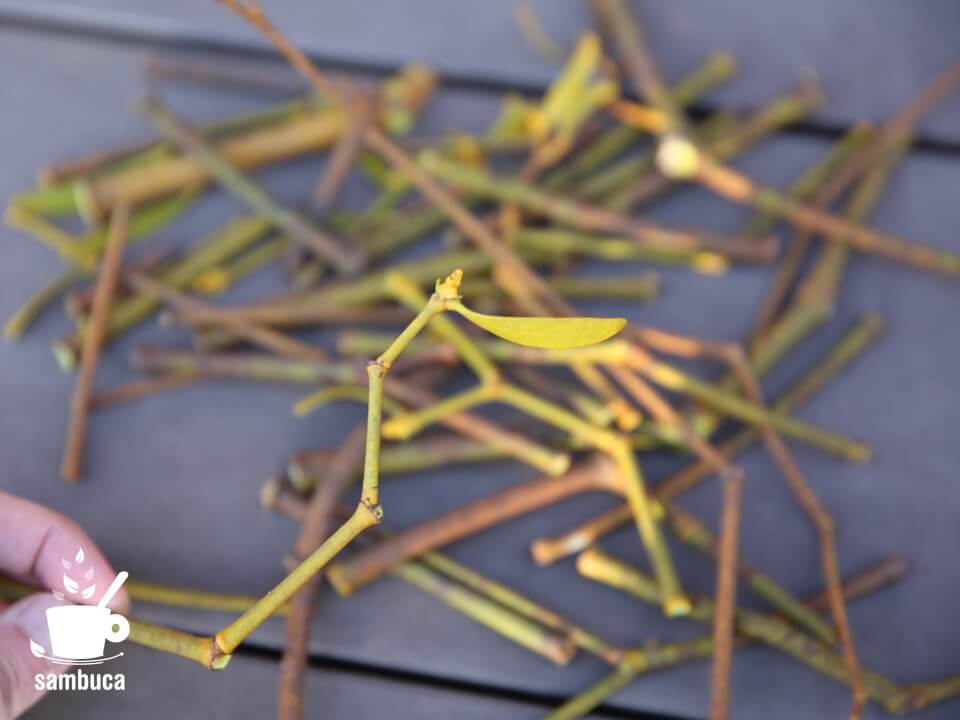

葉と枝が落ちた状態

パラパラと葉も枝も落ちてくるのですが、その枝ぶりが幾何学的で独特な美しさがあります。

ちなみに、ヤドリギは二又に枝分かれしながら、1年に1節ずつ伸びていきます(節で樹齢がわかります)。

実をワンポイントに

日本のヤドリギの実は黄色なのですが(ヨーロッパのは白)、熟した直後(晩秋)は本当に鮮やかな黄色です。

上の写真はウラジロモミの葉をメインにしたものですが、こうして我が家ではヤドリギの実がリースやスワッグ、しめ飾り等にも活躍してくれます。

ちなみに、我が家はヤドリギの実を食べて(!?)植えてみました(下記記事にて紹介)。

良くも悪くも、長持ちしない

インテリアとして楽しいヤドリギですが、親木に寄生している(半寄生)という特徴から、一般的な観葉植物のように育てるのは難しいです。

飾っていてもパラパラと葉や枝が落ちていって、サクラのような儚さも感じます。

だからこそ、飾っている時は愛おしく感じる、とも言えます。

親木付きだと迫力があり、比較的長持ち

親木に付いたままだと比較的長持ちし、飾った時も迫力があります。

先日、松本のpegさんにヤドリギを差し上げた事をお伝えしました。

お客さんにも喜んでいただいているようなので、出来る限り長持ちして欲しいなぁと思います。

まとめ(間伐の副産物として)

インテリアにもマッチするヤドリギではありますが、信州の山奥に住む我が家でも、間近で見るのは間伐の副産物として採取できた時だけです。

なので、次回いつまたヤドリギを愛でられるのか、そういう条件もまた特殊で、ヤドリギの魅力の一つかもしれません。

コメントを残す